ユーザーによる「ファースタート70」製作記録(国内編)

●製作者:RC飛行機工房 まるいわ航空機製造

・千葉県在住の岩佐さん ファースタート70の製作記事をご覧ください。 本格的なスタント機は久しぶりと言う事ですが、とても丁寧に製作されています。

・千葉県在住の岩佐さん ファースタート70の製作記事をご覧ください。 本格的なスタント機は久しぶりと言う事ですが、とても丁寧に製作されています。

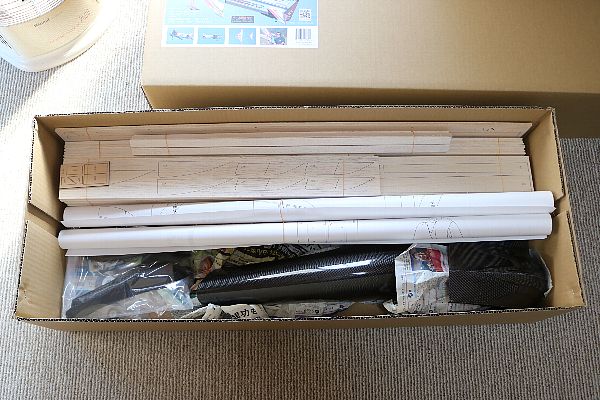

久しぶりに大物を組み立てます。70サイズの本格的スタント機 ファースタートです。 クラブの先輩に頼まれた物ですが、このような本格的な機体は久しぶりで緊張しますね。精一杯頑張って組み立てようと思います。

スペック

大きな箱の中身は何だかスカスカでした。カウルとキャノピーはカーボンです。きれいなバルサをきれいにレーザーカットされています。

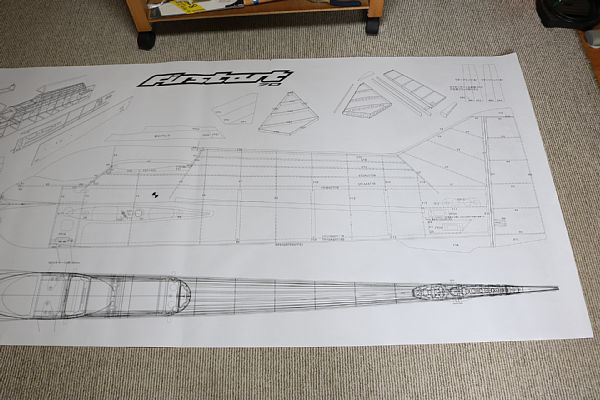

大きな図面が2枚入っていました。幅が2mもあって写真に納まりません。もう一枚は翼関係です。

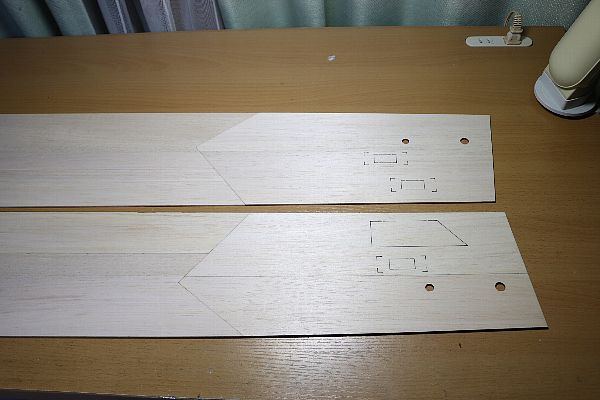

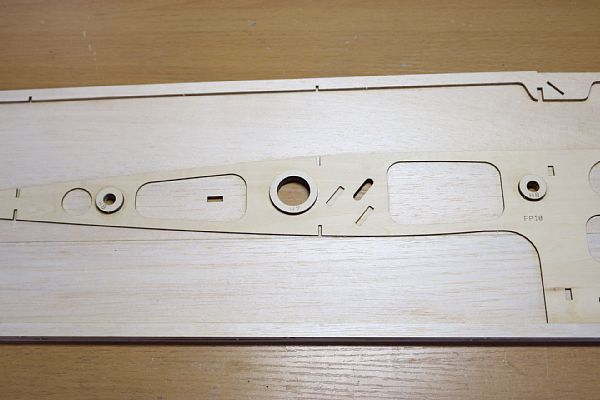

組立は側板の貼り合わせからです。大きいので4分割されていますが、合わせ面を丁寧に調整してぴったり接着します。

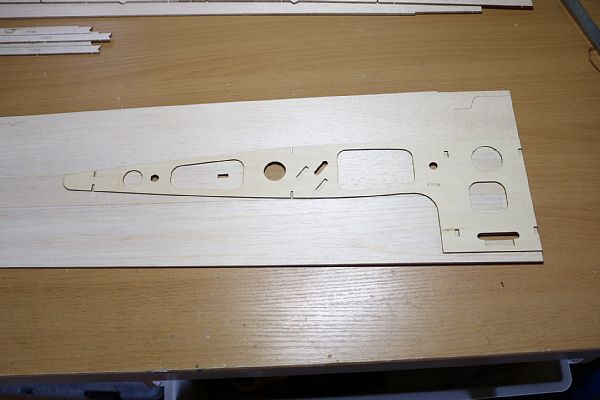

補強の内貼りです。面積が大きいのでタイトボンドを丁寧に塗り広げました。

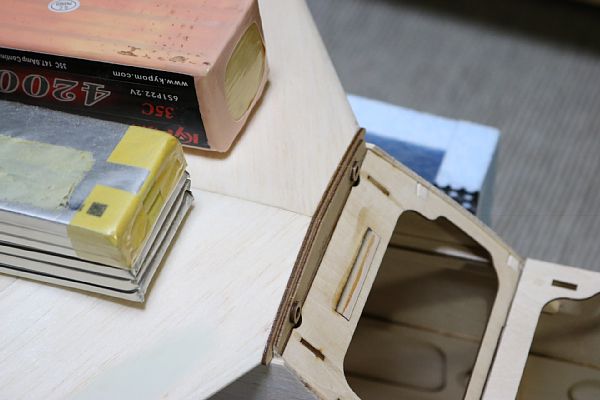

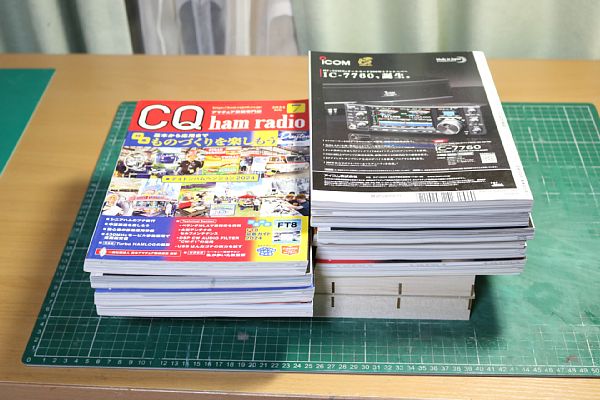

雑誌を重石にして接着しましたが、ベニヤ板を乗せて押さえています。こうすると縁が反り上がるのを防止できます。

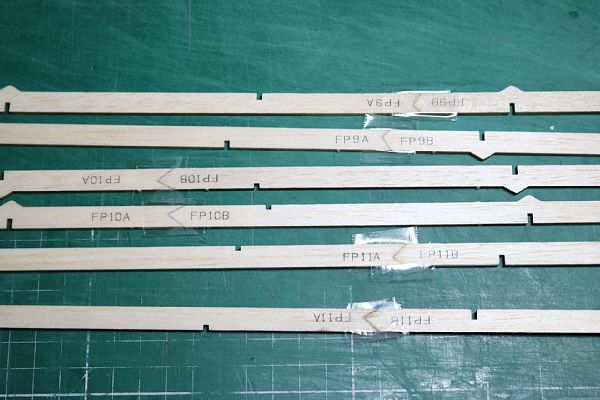

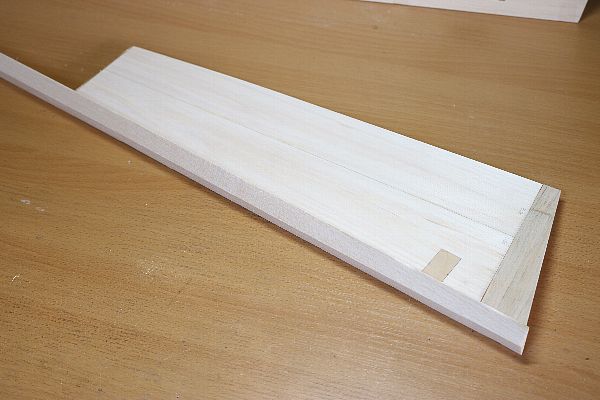

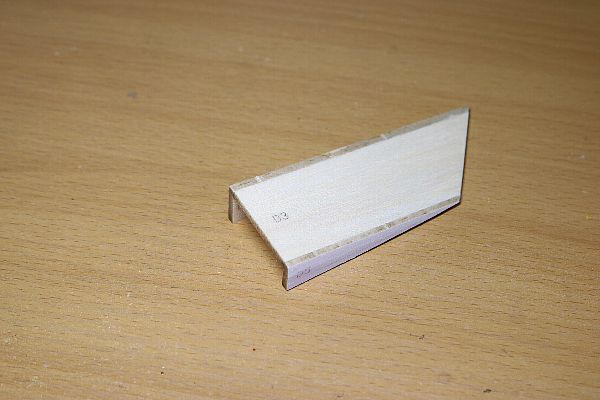

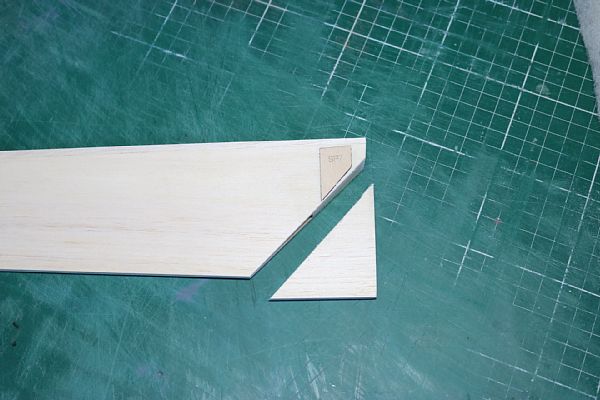

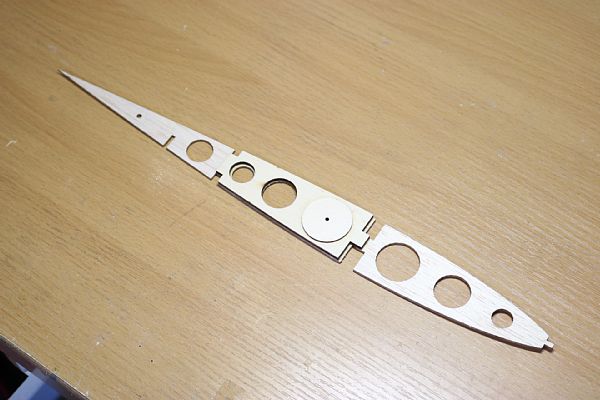

これも補強材です。長いので2本ツナギですが、間違って組み立てないように工夫されていました。

これも補強材です。長いので2本ツナギですが、間違って組み立てないように工夫されていました。

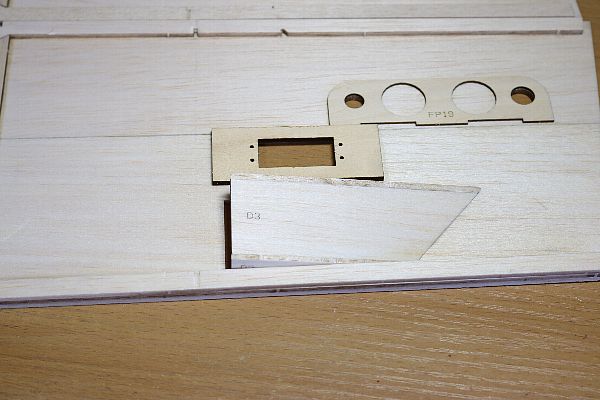

補強のFP09、10、11を胴枠に接着しました。さらに縦方向の補強FP15、16、17も接着しました。。

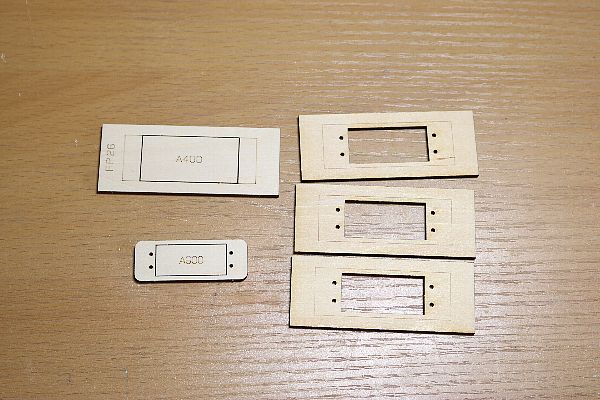

補強のFP09、10、11を胴枠に接着しました。さらに縦方向の補強FP15、16、17も接着しました。。 サーボはA400またはA600が指定されています。しかしオーナーはBLS173を使用するとのことなので、サーボマウントも合わせて作りました。

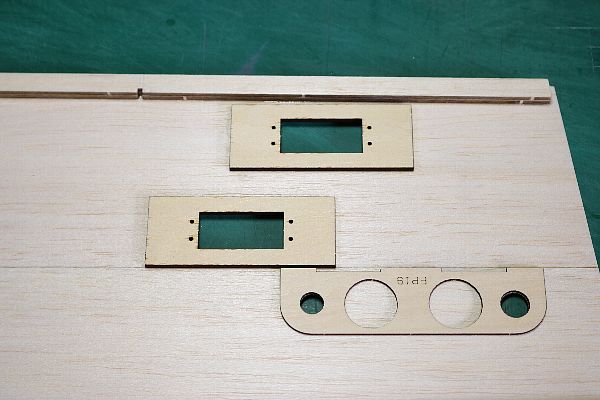

サーボはA400またはA600が指定されています。しかしオーナーはBLS173を使用するとのことなので、サーボマウントも合わせて作りました。 サーボマウントおよび水平尾翼の台を接着しました。サーボが胴体側板の板厚分 内側に入りますが、サーボ同士の干渉はありません。

サーボマウントおよび水平尾翼の台を接着しました。サーボが胴体側板の板厚分 内側に入りますが、サーボ同士の干渉はありません。 かんざしの受けの補強の部品H7とH8を接着しました。以上で胴体側板に接着する内貼りは終了です。

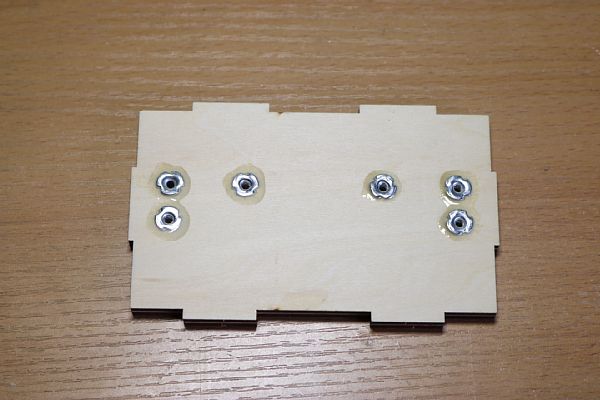

かんざしの受けの補強の部品H7とH8を接着しました。以上で胴体側板に接着する内貼りは終了です。 メインギヤの受け台です。3mmベニヤの部品F18を2枚重ねで接着してから爪付きナットを埋め込みます。剥がれ防止にエポキシを塗っています。

メインギヤの受け台です。3mmベニヤの部品F18を2枚重ねで接着してから爪付きナットを埋め込みます。剥がれ防止にエポキシを塗っています。 このパーツは主翼の抜け防止のパーツと思いますが、どう使うのか現時点では不明です。工作を進めていけば分かると思います。

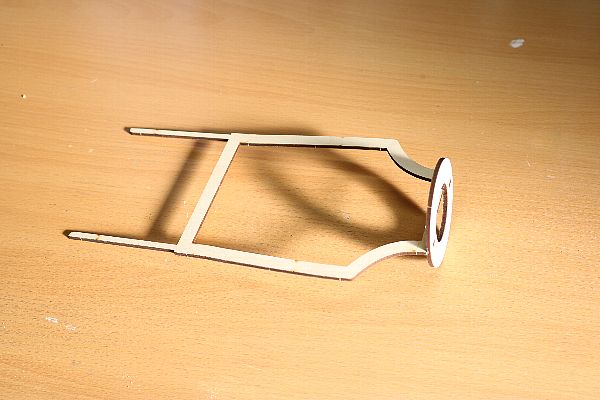

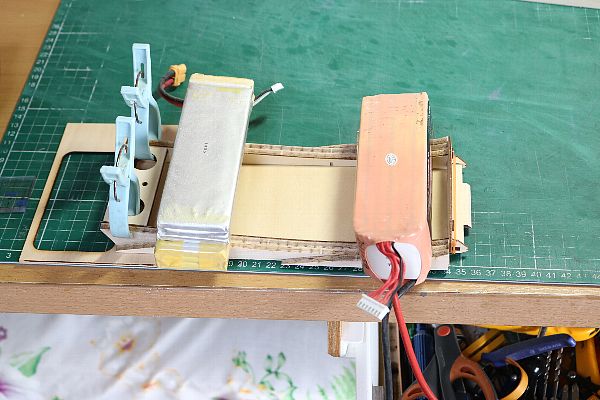

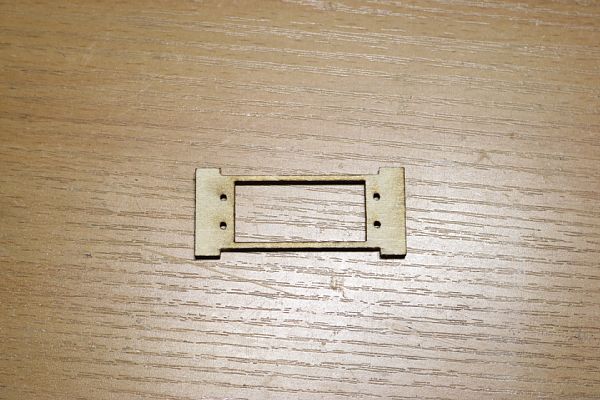

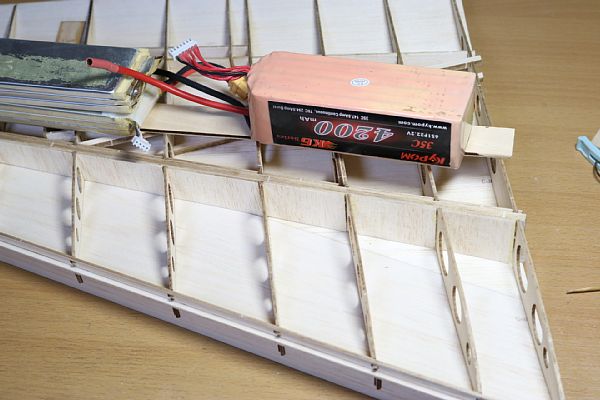

このパーツは主翼の抜け防止のパーツと思いますが、どう使うのか現時点では不明です。工作を進めていけば分かると思います。 これはバッテリートレーなんですが、どこに固定するのか、胴枠と合わせてみても分かりません。ネット情報では重心を合わせるために移動するんだそうです。

これはバッテリートレーなんですが、どこに固定するのか、胴枠と合わせてみても分かりません。ネット情報では重心を合わせるために移動するんだそうです。 このパーツはカウリングの中に入れる補強材ですが、モーターマウントを兼ねています。モーターの位置合わせの方法もちょっと困っています。

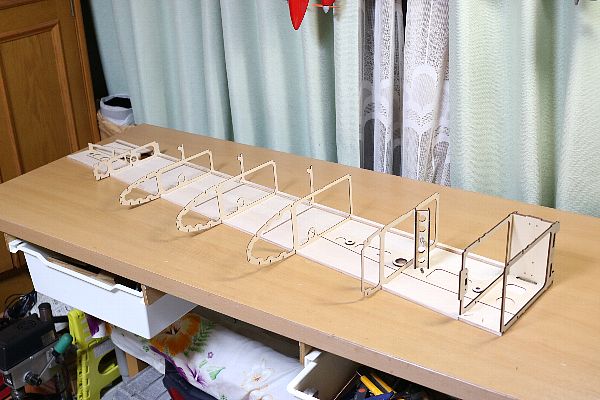

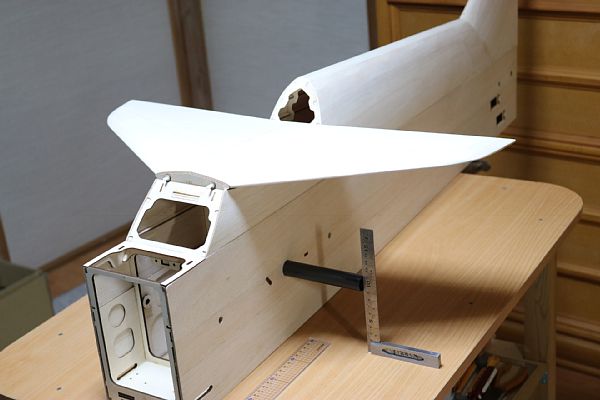

このパーツはカウリングの中に入れる補強材ですが、モーターマウントを兼ねています。モーターの位置合わせの方法もちょっと困っています。 とりあえず胴体を仮組してみました。大きすぎて今までの治具では歪みを取ることができません。組立治具を作るしかないですね。

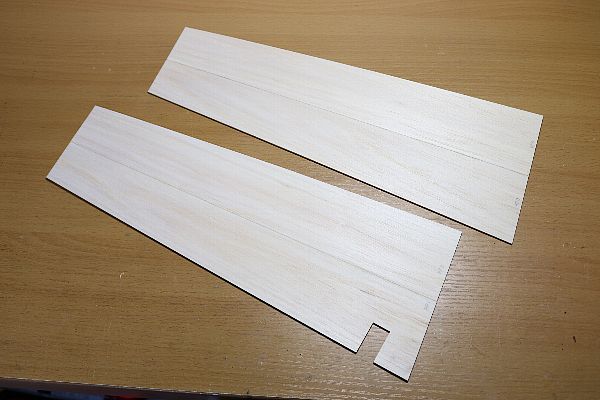

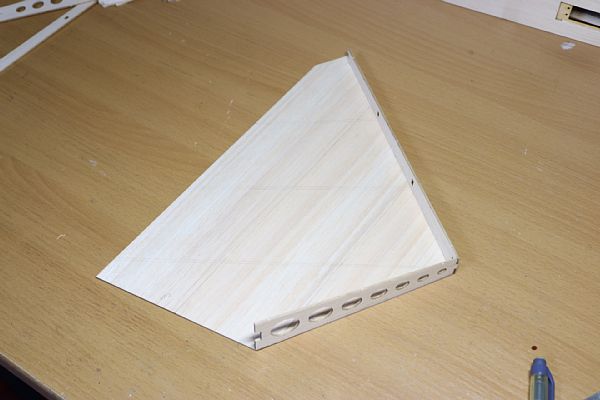

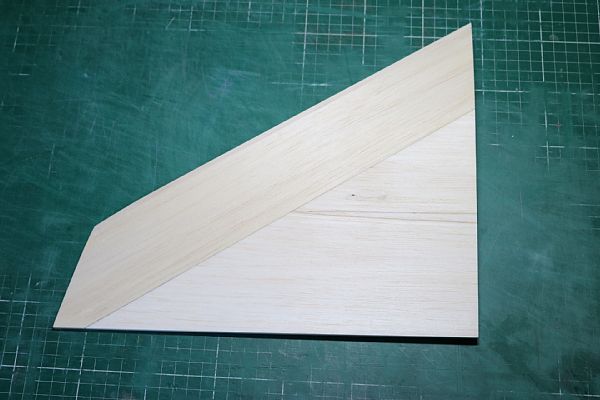

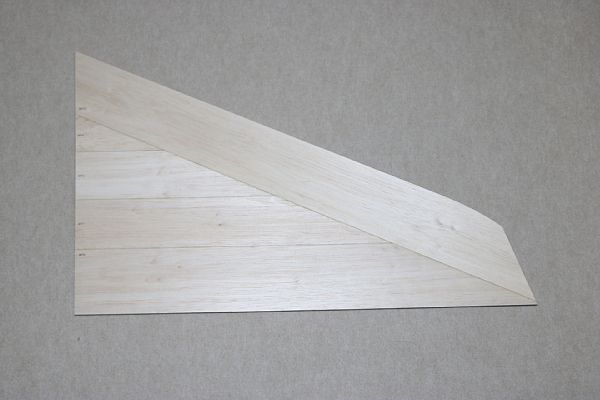

とりあえず胴体を仮組してみました。大きすぎて今までの治具では歪みを取ることができません。組立治具を作るしかないですね。 というわけで胴体は後回しで尾翼を作ります。ラダーのプランク材を貼り合わせました。

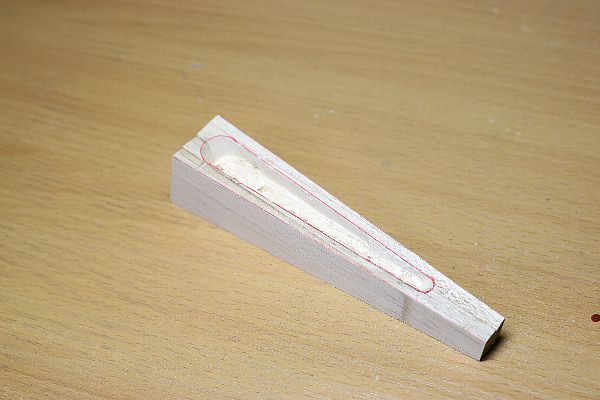

というわけで胴体は後回しで尾翼を作ります。ラダーのプランク材を貼り合わせました。  ラダーの下のブロックを貼り合わせました。8mmもあるバルサをレーザーカットするなんてすごいですね。

ラダーの下のブロックを貼り合わせました。8mmもあるバルサをレーザーカットするなんてすごいですね。 外形をラダー本体に合わせて成形してから、ネット情報を参考に中抜きしてみました。しかしたった1gの軽量化でしかありませんでした。

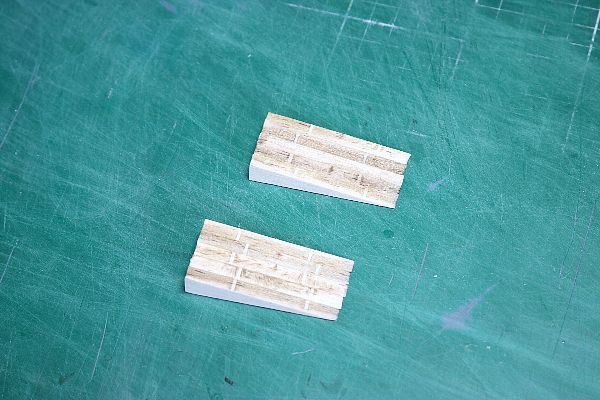

外形をラダー本体に合わせて成形してから、ネット情報を参考に中抜きしてみました。しかしたった1gの軽量化でしかありませんでした。 ホーンの受け台のバルサブロックです。

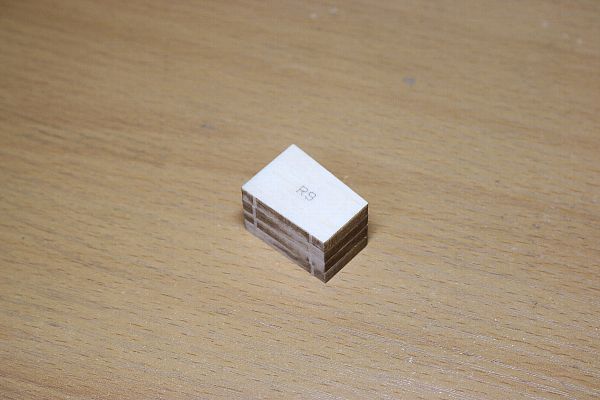

ホーンの受け台のバルサブロックです。 うっかり組立の写真を忘れてしまいました。リブの組み立てはプランク材を基準にしました。

うっかり組立の写真を忘れてしまいました。リブの組み立てはプランク材を基準にしました。 仕上げのサンディングをしました。

仕上げのサンディングをしました。 ラダーホーンはカーボン製を使用しますので、取り付けの溝を掘りました。ちょっと大きかったようなのでエポキシで穴埋めしていただきます。

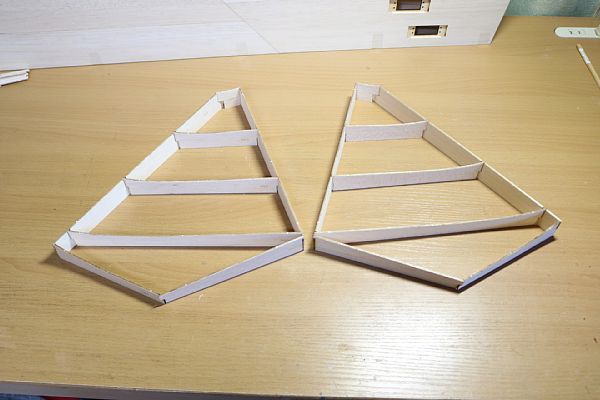

ラダーホーンはカーボン製を使用しますので、取り付けの溝を掘りました。ちょっと大きかったようなのでエポキシで穴埋めしていただきます。 垂直安定板の組立は治具の組み立てから始まります。この治具は図面の上で組み立てたのですが、バルサが曲がりやすく難しかったです。

垂直安定板の組立は治具の組み立てから始まります。この治具は図面の上で組み立てたのですが、バルサが曲がりやすく難しかったです。 リブの組み立てはプランク材の上で行います。まずリブの位置をプランク材に書き込みます。そして後ろ側コーナーのリブを接着。

リブの組み立てはプランク材の上で行います。まずリブの位置をプランク材に書き込みます。そして後ろ側コーナーのリブを接着。 ケガキに合わせてリブを仮止め、後ろのみ点付けです。リブ同士の角度がきついため、接着面が不十分で組み立てづらいです。

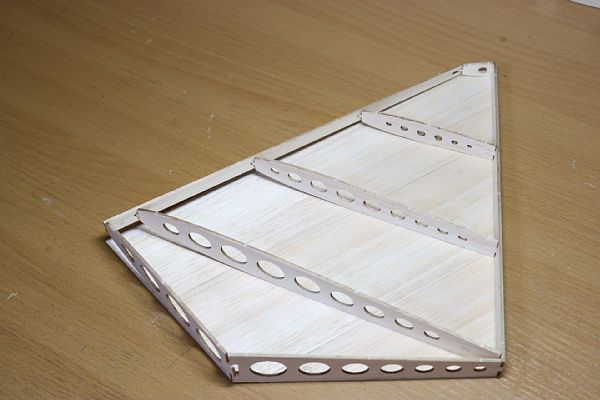

ケガキに合わせてリブを仮止め、後ろのみ点付けです。リブ同士の角度がきついため、接着面が不十分で組み立てづらいです。 治具の上で重石をして、リブの位置を微調整(この写真に見える面)したら接着します。前縁部分は治具で抑えきれないため、手で修正します。

治具の上で重石をして、リブの位置を微調整(この写真に見える面)したら接着します。前縁部分は治具で抑えきれないため、手で修正します。 上側のプランクも治具で挟んで重しをします。

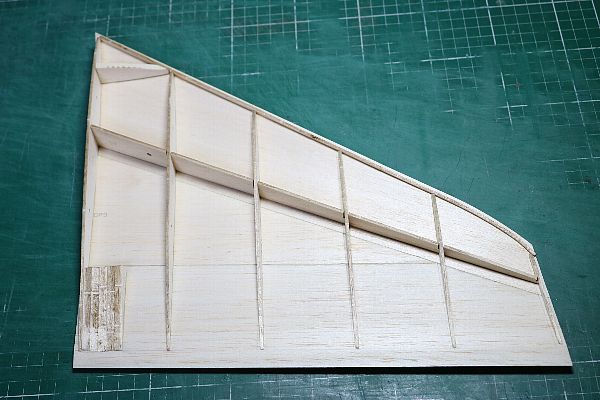

上側のプランクも治具で挟んで重しをします。 プランクが終わりました。治具のおかげで歪みなくきれいなプランクができました。

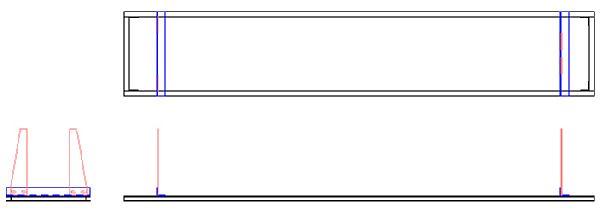

プランクが終わりました。治具のおかげで歪みなくきれいなプランクができました。 この先はやっぱり胴体を組み立てないと進みません。ネット情報をもとに、以前から作りたかった胴体治具を作ろうと思います。材料はアルミアングルなどの構造材と、押さえ板は3mmベニヤで作ろうと思います。

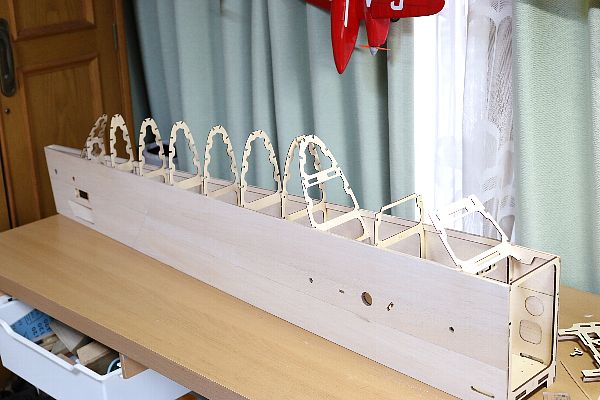

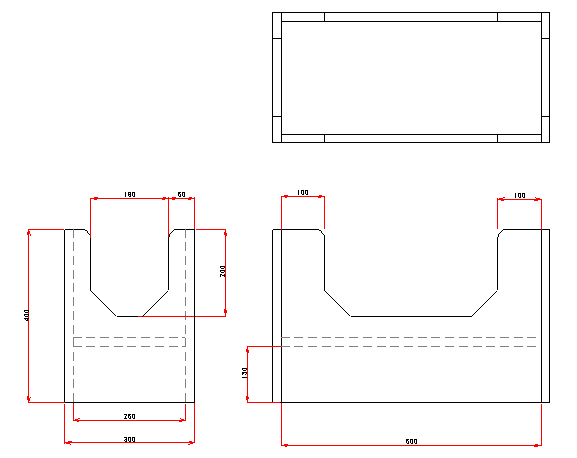

台座のサイズは25cmx140cmです。取り付けられる胴体の大きさは、長さ135cm、幅15cm、高さ18cmです。押さえの板はとりあえず7枚用意しました。

早速アルミ15mmコの字チャネル、25mmL字アングルを切り出しました。

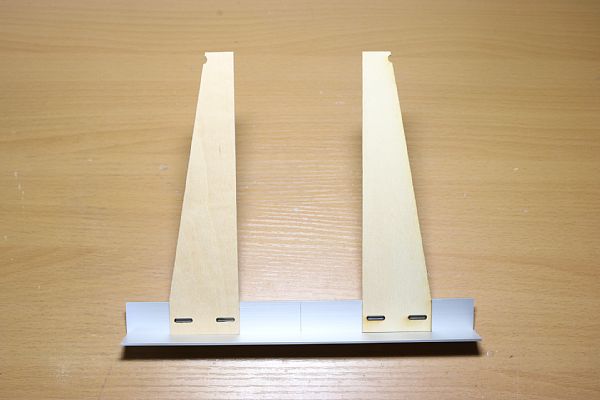

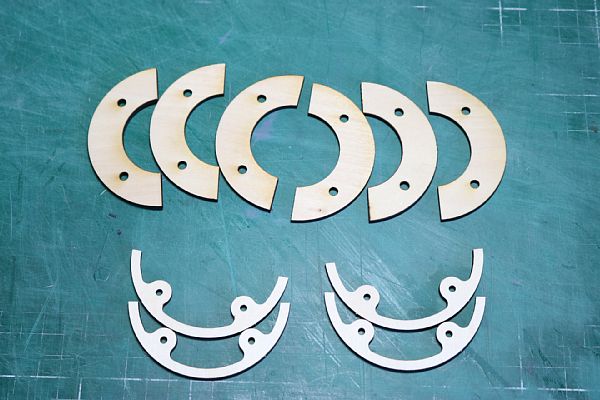

早速アルミ15mmコの字チャネル、25mmL字アングルを切り出しました。 押さえの板は3mmベニヤをレーザーカットしました。

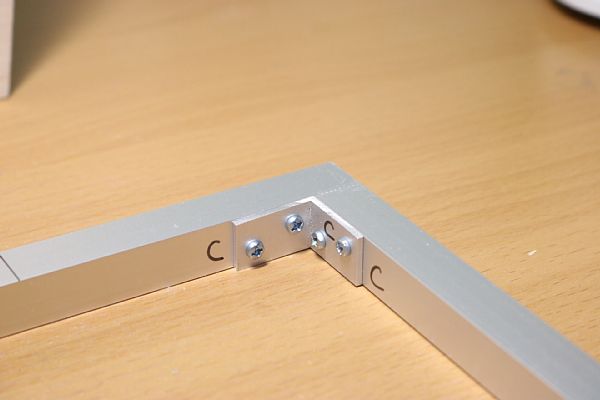

押さえの板は3mmベニヤをレーザーカットしました。 コの字チャネルをL字アングルで接続して四角い枠を作りました。L字アングルは直角も出てかなり丈夫です。

コの字チャネルをL字アングルで接続して四角い枠を作りました。L字アングルは直角も出てかなり丈夫です。  L字アングルに押さえ板を両面テープで取り付けました。本当はねじ止めで幅を調整可能にしたいのですが、今回は手抜きです。

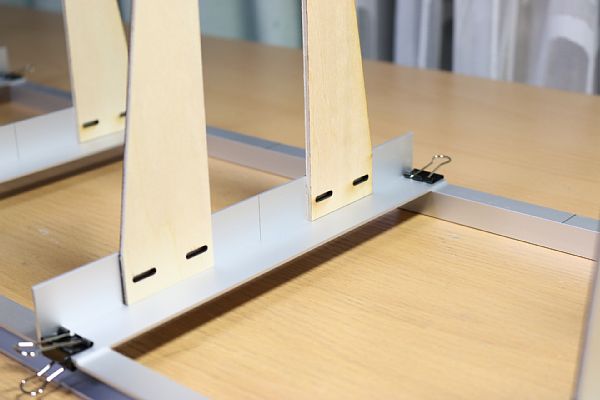

L字アングルに押さえ板を両面テープで取り付けました。本当はねじ止めで幅を調整可能にしたいのですが、今回は手抜きです。 押さえ版の位置は調整可能なようにクリップで止めています。

押さえ版の位置は調整可能なようにクリップで止めています。 組み立ててみました。

組み立ててみました。 仮組した胴体を載せてみました。仮組ではほぞがちゃんと嵌まっていないためか、側板が平衡でないところがありました。

仮組した胴体を載せてみました。仮組ではほぞがちゃんと嵌まっていないためか、側板が平衡でないところがありました。  胴体の組み立てを再開します。これはサーボリードを通す紙筒です。コピー用紙を巻いて作りました。

胴体の組み立てを再開します。これはサーボリードを通す紙筒です。コピー用紙を巻いて作りました。 胴体後部にある空気抜きの穴です。斜めになっているので現物合わせで微調整しています。

胴体後部にある空気抜きの穴です。斜めになっているので現物合わせで微調整しています。 こんな感じに取り付けました。

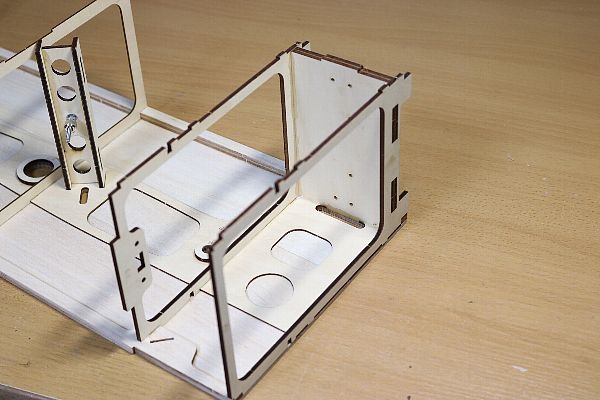

こんな感じに取り付けました。 胴枠を組み立てます。胴体側板に胴枠を並べて接着します。この時、胴体が細く絞られる分だけ胴枠を傾ける必要があります。

胴枠を組み立てます。胴体側板に胴枠を並べて接着します。この時、胴体が細く絞られる分だけ胴枠を傾ける必要があります。 メインギヤの台の部分は強度を要するためエポキシを使っています。そのほかは中粘度の瞬間(No.3)を使用しました。

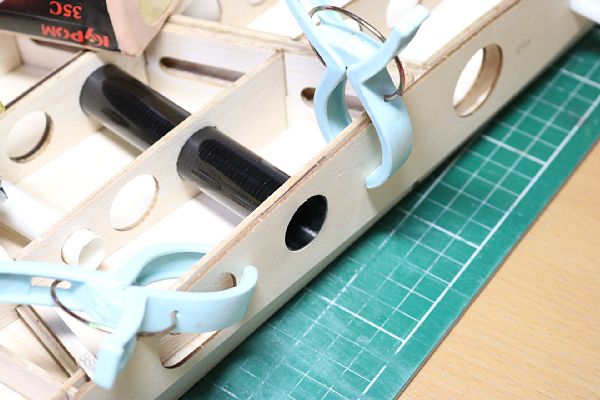

メインギヤの台の部分は強度を要するためエポキシを使っています。そのほかは中粘度の瞬間(No.3)を使用しました。 胴体を治具に取り付けます。きちんと胴枠が押さえられていることを確認しますが、さらに治具の上を輪ゴムで引っ掛けて抑え込みました。

胴体を治具に取り付けます。きちんと胴枠が押さえられていることを確認しますが、さらに治具の上を輪ゴムで引っ掛けて抑え込みました。 胴枠を接着したので治具から外しました。接着剤が不足だといけないので、もう一度接着剤を流しておきます。、

胴枠を接着したので治具から外しました。接着剤が不足だといけないので、もう一度接着剤を流しておきます。、 主翼の抜け防止の部品は胴体の強度アップも担っているようなので、たっぷりのエポキシを流し込んでおきました。

主翼の抜け防止の部品は胴体の強度アップも担っているようなので、たっぷりのエポキシを流し込んでおきました。 カナライザー部分の組み立てをします。これはダウエル部分ですが、胴枠F21のほぞから飛び出る部分は削っておきます。

カナライザー部分の組み立てをします。これはダウエル部分ですが、胴枠F21のほぞから飛び出る部分は削っておきます。 これはウイングボルト部分です。

これはウイングボルト部分です。 カナライザーを受ける翼型になった部分です。後で整形が必要です。

カナライザーを受ける翼型になった部分です。後で整形が必要です。 分かりにくい写真ですが、これらのパーツを接着しているところです。接着剤はエポキシを使いました。

分かりにくい写真ですが、これらのパーツを接着しているところです。接着剤はエポキシを使いました。 仮組してみました。斜めの胴枠F21とF5の角度を図面と合わせてみましたが、ピッタリ合っていました。

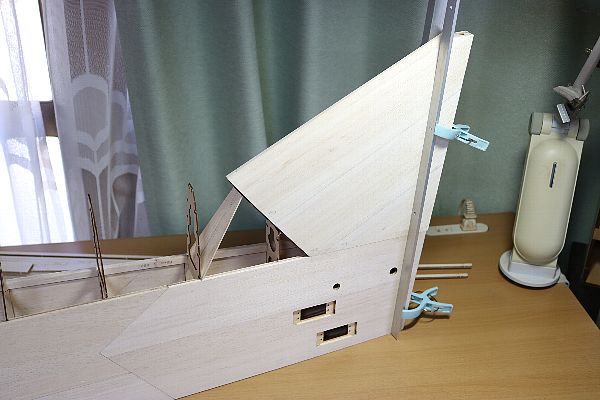

仮組してみました。斜めの胴枠F21とF5の角度を図面と合わせてみましたが、ピッタリ合っていました。 胴体後部のF16も斜めなので現物合わせで調整します。薄いベニヤでは曲がるので、バルサ板で支えを作りました。

胴体後部のF16も斜めなので現物合わせで調整します。薄いベニヤでは曲がるので、バルサ板で支えを作りました。 胴枠の位置が決まったのでストリンガーを接着しました。結局F16の支えは着けたままにしました。

胴枠の位置が決まったのでストリンガーを接着しました。結局F16の支えは着けたままにしました。 ここでちょっと失敗。仮止めのつもりでいたカナライザーの台ですが、ストリンガーを接着したら外せません。このままエポキシで接着しちゃいました。

ここでちょっと失敗。仮止めのつもりでいたカナライザーの台ですが、ストリンガーを接着したら外せません。このままエポキシで接着しちゃいました。 プランクの前に、カナライザーの受け台を成形しました。

プランクの前に、カナライザーの受け台を成形しました。 胴体背中のプランク材を貼り合わせました。

胴体背中のプランク材を貼り合わせました。 プランクしました。一番下の面が基準で、ここは中粘度瞬間を使用、ストリンガーと胴枠はタイトボンド、そして一番上のストリンガーは中粘度瞬間です。

プランクしました。一番下の面が基準で、ここは中粘度瞬間を使用、ストリンガーと胴枠はタイトボンド、そして一番上のストリンガーは中粘度瞬間です。 曲面にぴったりくっつくように、セロテープで押さえています。

曲面にぴったりくっつくように、セロテープで押さえています。 天井と底面のプランクしました。重りがちょっとみっともないけど、いい物がないんですよね。

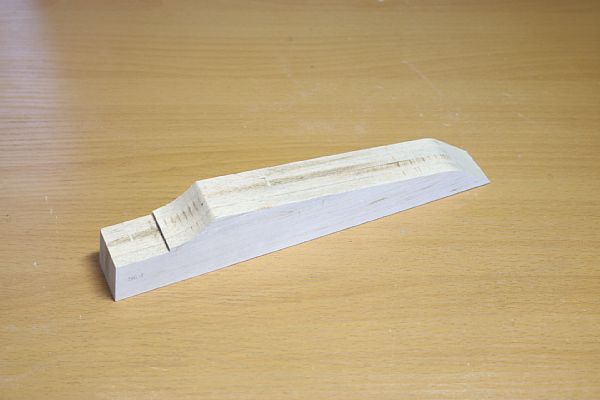

天井と底面のプランクしました。重りがちょっとみっともないけど、いい物がないんですよね。  胴体底面のフィンです。8mmバルサ4枚を貼り合わせています。この後、カッコよく削るんだけど、どんな形にしようか?

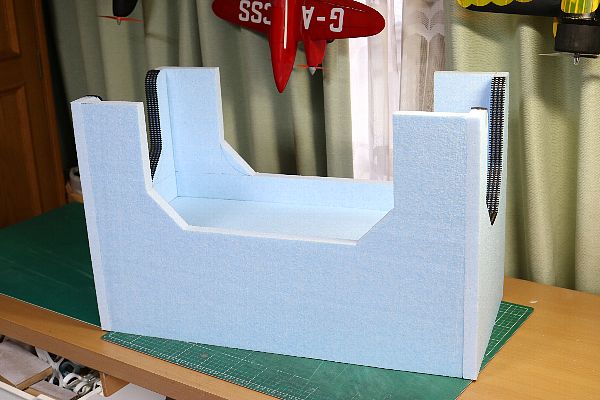

胴体底面のフィンです。8mmバルサ4枚を貼り合わせています。この後、カッコよく削るんだけど、どんな形にしようか?胴体の底面を細工するには機体スタンドが必要ですが、僕の持っているのでは小さいんですよね。特に垂直尾翼が付いた後では機体スタンドが必須です。というわけで機体スタンドを作ることにしました。材料は発泡スチロールです。

サイズは長さ64cm、幅30cm、高さ40cmです。胴体を載せる部分の高さは20cmで、大きな垂直尾翼も大丈夫です。

サイズは長さ64cm、幅30cm、高さ40cmです。胴体を載せる部分の高さは20cmで、大きな垂直尾翼も大丈夫です。

材料は発泡スチロールですが、ちょっと固いものです。厚さは2cm。60cmx90cmが2枚で出来ました。接着剤はセメダインプラスチック用を使いました。胴体の受け部分はカー用品の滑り止めマットを貼りました。

材料は発泡スチロールですが、ちょっと固いものです。厚さは2cm。60cmx90cmが2枚で出来ました。接着剤はセメダインプラスチック用を使いました。胴体の受け部分はカー用品の滑り止めマットを貼りました。

出来上がったので機体を載せてみました。垂直尾翼はまだ翼端版が付いていませんが、高さに余裕はあります。

出来上がったので機体を載せてみました。垂直尾翼はまだ翼端版が付いていませんが、高さに余裕はあります。

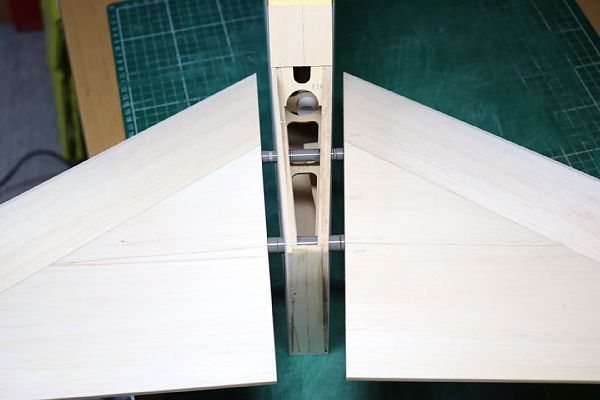

カナライザーを組み立てます。まず治具から組み立てますが、垂直尾翼でちょっと困ったので今度はLアングルで直角、、垂直を出して組み立てました。

カナライザーを組み立てます。まず治具から組み立てますが、垂直尾翼でちょっと困ったので今度はLアングルで直角、、垂直を出して組み立てました。

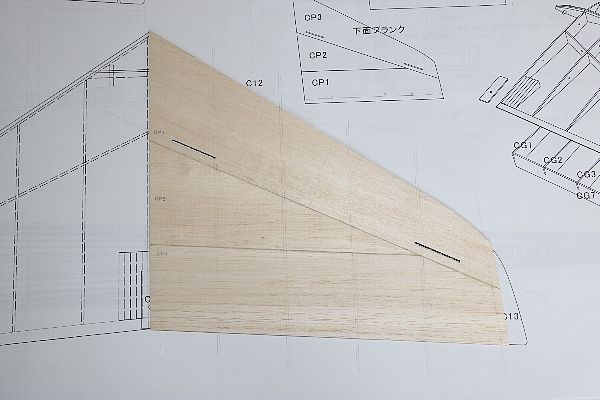

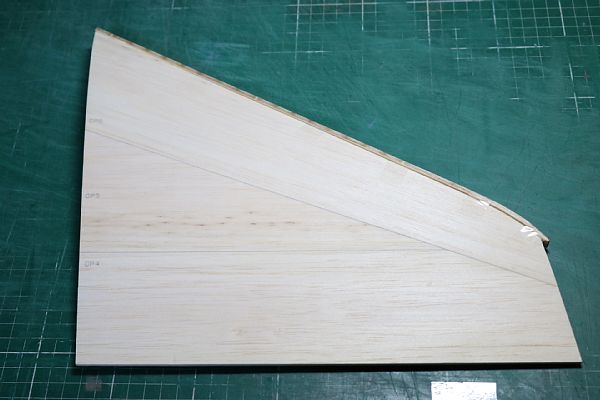

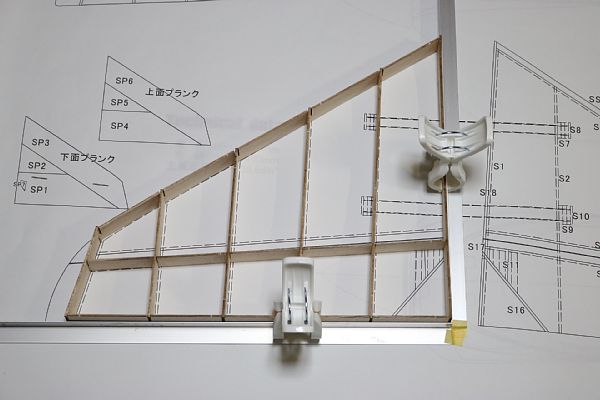

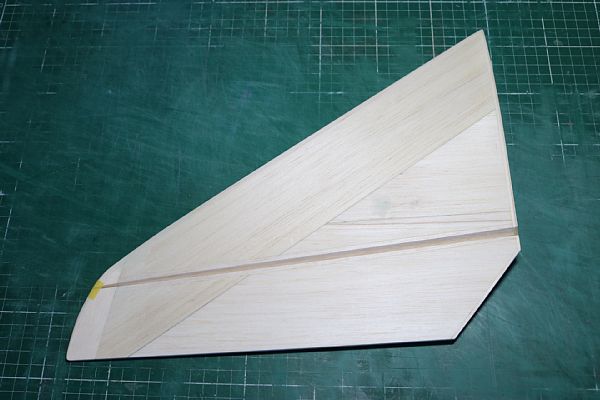

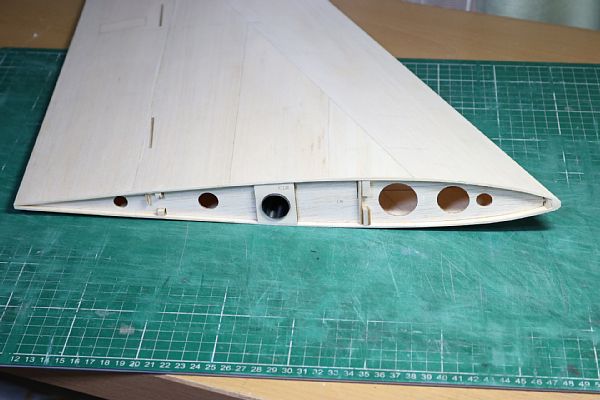

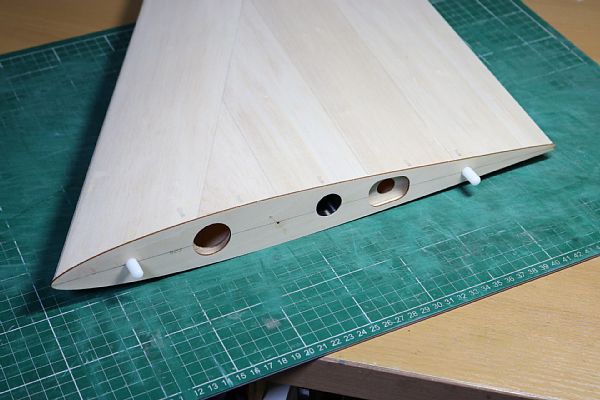

プランク材を貼り合わせて、図面からリブの位置を書き写します。

プランク材を貼り合わせて、図面からリブの位置を書き写します。

初めにスパーを接着します。続いてリブを並べていきますが、接着はスパーとの交点だけとします。写真はLアングルでリブの直角を出しているところです。

初めにスパーを接着します。続いてリブを並べていきますが、接着はスパーとの交点だけとします。写真はLアングルでリブの直角を出しているところです。

中央部のウイングボルトを受ける台です。図面では5枚貼り合わせなのに部品が4枚しかなくて、スクラップバルサで1枚切り出しました。

中央部のウイングボルトを受ける台です。図面では5枚貼り合わせなのに部品が4枚しかなくて、スクラップバルサで1枚切り出しました。

上面をプランクする前に、内部にウイングボルトの台、ダウエルの受け、前縁材を接着しました。

上面をプランクする前に、内部にウイングボルトの台、ダウエルの受け、前縁材を接着しました。

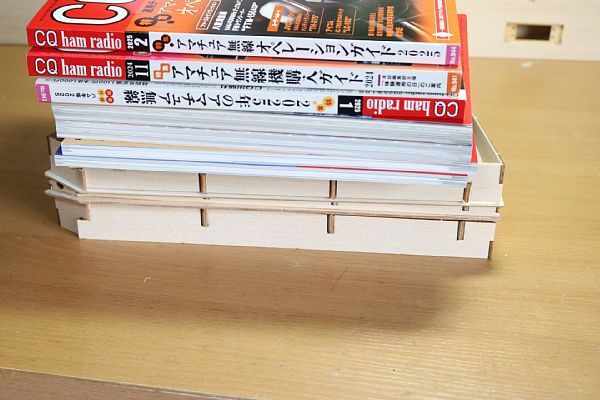

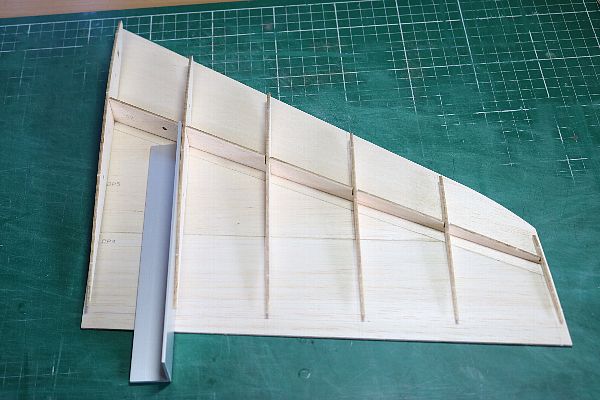

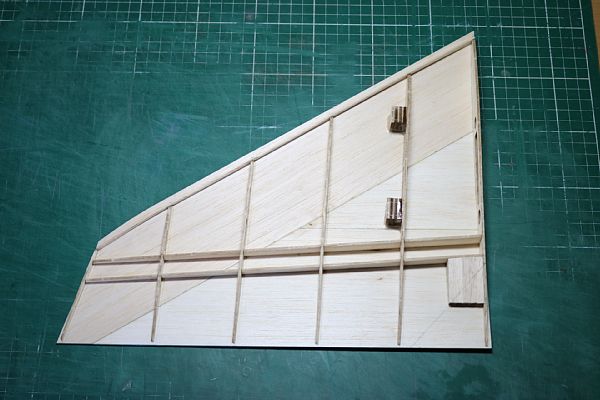

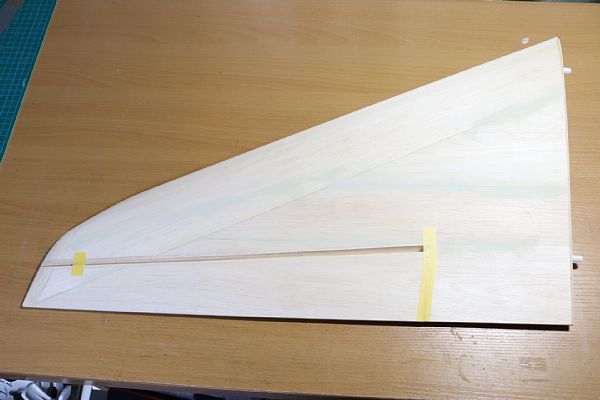

上面プランクは主にタイトボンドと、前縁材だけ中粘度瞬間を使用しました。慎重に位置合わせして治具で挟んで重石をして接着を待ちます。

上面プランクは主にタイトボンドと、前縁材だけ中粘度瞬間を使用しました。慎重に位置合わせして治具で挟んで重石をして接着を待ちます。

治具のおかげできれいにプランク出来ました。続いて前縁材を接着しました。なお、前もって前縁材は水を付けて曲げておきます。

治具のおかげできれいにプランク出来ました。続いて前縁材を接着しました。なお、前もって前縁材は水を付けて曲げておきます。

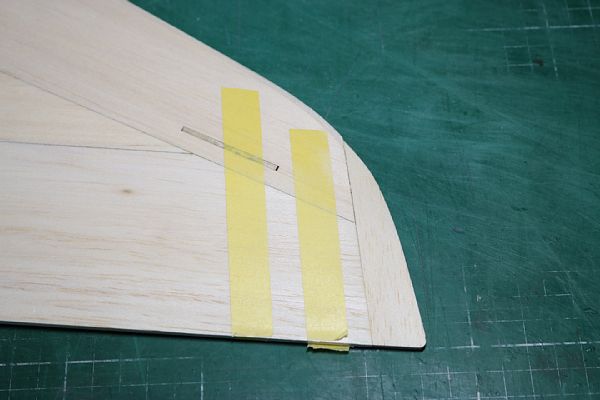

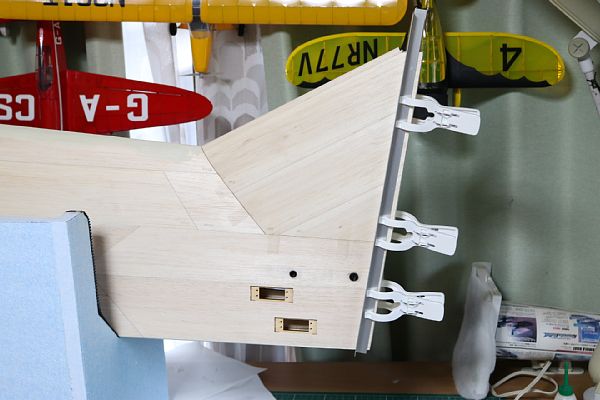

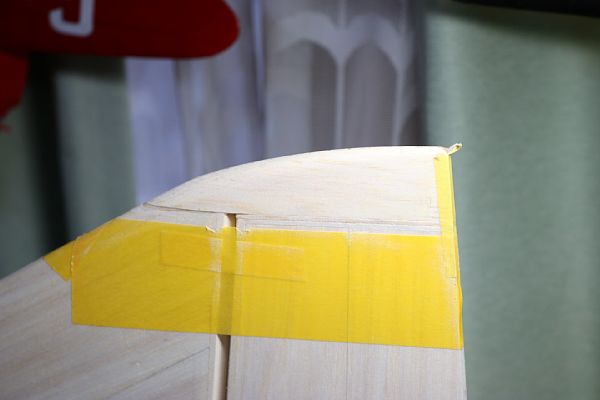

翼端版を接着し、養生テープを貼ってサンディングします。ここはいつも削りすぎて失敗するので慎重に!

翼端版を接着し、養生テープを貼ってサンディングします。ここはいつも削りすぎて失敗するので慎重に!

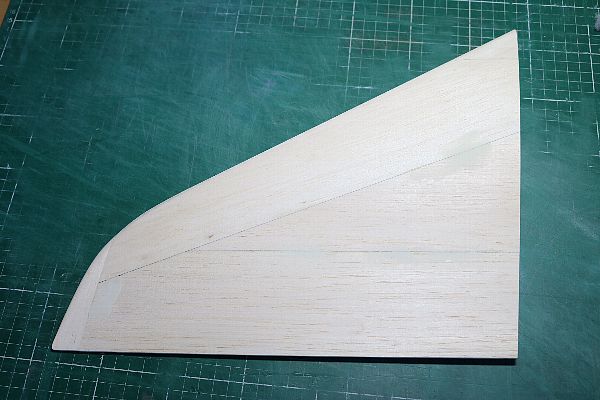

プランクに少し段差が見られたのでパテで修正してサンディングが終わりました。

プランクに少し段差が見られたのでパテで修正してサンディングが終わりました。

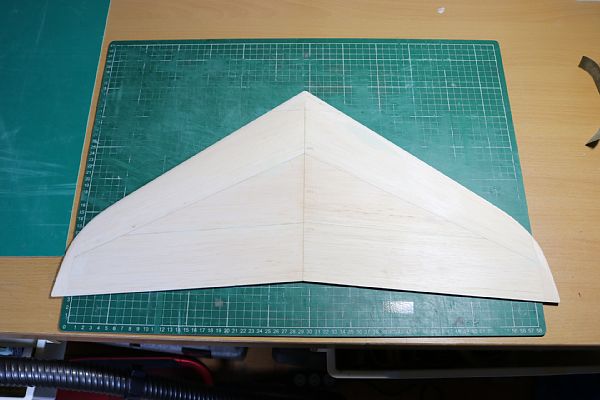

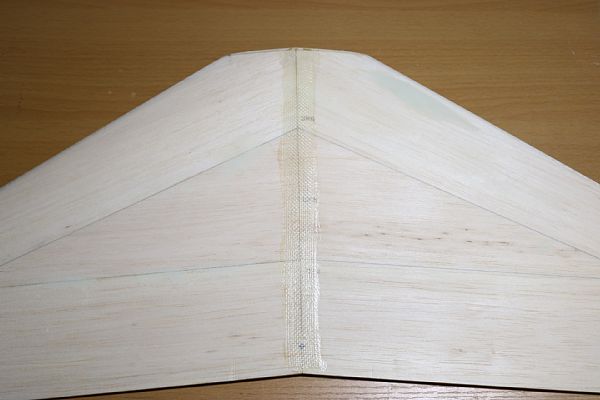

左右をエポキシで接着しました。上反角は0度です。この後で前方3cm程切り落としてダウエルを取り付けます。

左右をエポキシで接着しました。上反角は0度です。この後で前方3cm程切り落としてダウエルを取り付けます。

ダウエルを取り付ける前に、カナライザーの傾きを確認しました。主翼のかんざしを基準として左右の翼端の高さを確認しています。

ダウエルを取り付ける前に、カナライザーの傾きを確認しました。主翼のかんざしを基準として左右の翼端の高さを確認しています。

ダウエルの位置を現物合わせで確認して、カナライザー側にダウエルを取り付けるベニヤ部品を接着しました。

ダウエルの位置を現物合わせで確認して、カナライザー側にダウエルを取り付けるベニヤ部品を接着しました。

ダウエルの取り付けとベニヤ部品の整形が済みました。

ダウエルの取り付けとベニヤ部品の整形が済みました。

水平尾翼の製作に入ります。まず、組立治具を図面の上で組み立てます。

水平尾翼の製作に入ります。まず、組立治具を図面の上で組み立てます。

組立は垂直尾翼やカナライザーと同じです。プランク材の上でスパーやリブを並べ、さらに補助的な部品も組み込みました。

組立は垂直尾翼やカナライザーと同じです。プランク材の上でスパーやリブを並べ、さらに補助的な部品も組み込みました。

上面のプランク材を載せて、治具で上下を挟んで重しをして接着しました。

上面のプランク材を載せて、治具で上下を挟んで重しをして接着しました。

はみ出したプランク材を整形し、前縁材を接着してからサンディングしました。翼端材はエレベータを切り出してから取り付けます。

はみ出したプランク材を整形し、前縁材を接着してからサンディングしました。翼端材はエレベータを切り出してから取り付けます。

水平尾翼を仮止めしてみると、かんざしの長さが著しく長く切断調整が必要です。

水平尾翼を仮止めしてみると、かんざしの長さが著しく長く切断調整が必要です。

水平尾翼の傾きを、主翼のかんざしを基準に確認しました。ちょっと右が下がっていましたので調整しています。

水平尾翼の傾きを、主翼のかんざしを基準に確認しました。ちょっと右が下がっていましたので調整しています。

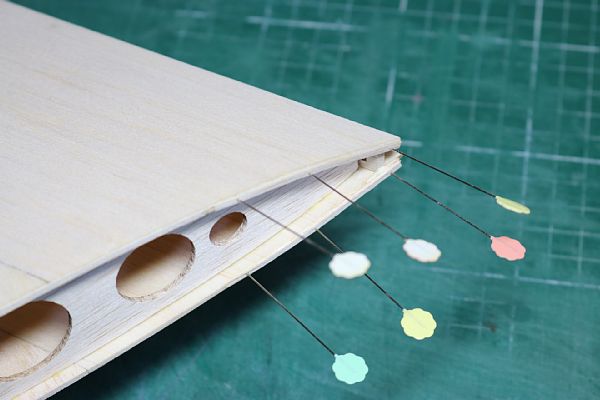

傾き調整のため、かんざしパイプの穴にケント紙を挟んでいます。これで水平が確認できましたのでかんざしパイプを接着しました。

傾き調整のため、かんざしパイプの穴にケント紙を挟んでいます。これで水平が確認できましたのでかんざしパイプを接着しました。

ここで胴体の凹みなどの修正と仕上げサンディングしようと思ったのですが、カウリングの段差修正をいっしょにやる必要があると思いつきました。

ここで胴体の凹みなどの修正と仕上げサンディングしようと思ったのですが、カウリングの段差修正をいっしょにやる必要があると思いつきました。

カウリング工作はモータマウントからです。キットのパーツは下の細いものですが、ベニヤの強度不足を心配して上のように作り直しました。

カウリング工作はモータマウントからです。キットのパーツは下の細いものですが、ベニヤの強度不足を心配して上のように作り直しました。

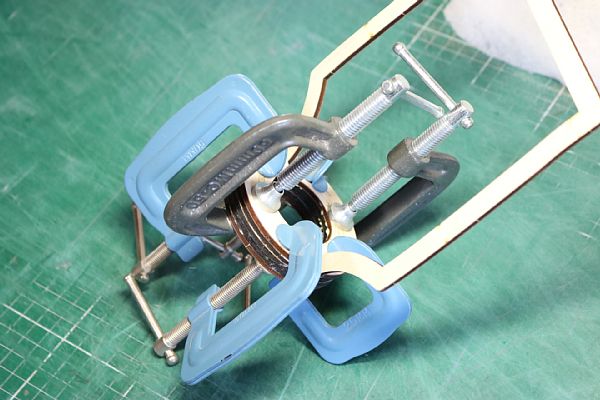

接着はタイトボンドを使い、Cクランプでガッチリ押さえて強度アップを期待しました。

接着はタイトボンドを使い、Cクランプでガッチリ押さえて強度アップを期待しました。

サイドスラストは2.3度とのことで、計算すると左が0mm右が3mm下がる様です。3mmベニヤをテーパーに削って貼り付けました。

サイドスラストは2.3度とのことで、計算すると左が0mm右が3mm下がる様です。3mmベニヤをテーパーに削って貼り付けました。

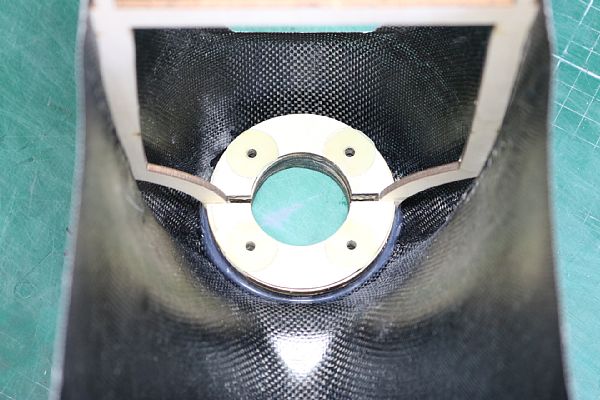

カウリングにモーターマウントを仮止めして、穴あけしました。

カウリングにモーターマウントを仮止めして、穴あけしました。

モーターを仮止めしてスピンナー代わりのベニヤ板でサイドスラストを確認しました。角度はOKですが、高さが不足のようです。

モーターを仮止めしてスピンナー代わりのベニヤ板でサイドスラストを確認しました。角度はOKですが、高さが不足のようです。

写真はありませんが、実際に使用するスピンナー高さ調整したら、ベニヤが沈むのを防止するためにグラス板を貼りました。

写真はありませんが、実際に使用するスピンナー高さ調整したら、ベニヤが沈むのを防止するためにグラス板を貼りました。

カウリングにモーターマウントを、たっぷりのエポキシで接着しました。

カウリングにモーターマウントを、たっぷりのエポキシで接着しました。

ところでネット情報によると、カウリングと胴体の段差を解消するために、胴体をサンディングするんだそうです。

ところでネット情報によると、カウリングと胴体の段差を解消するために、胴体をサンディングするんだそうです。

というわけで、目印のテープに合わせて、約1mm弱削りました。

というわけで、目印のテープに合わせて、約1mm弱削りました。

カウリングを取り付ける前に空気取り入れ口を明けました。形はデザイランドのホームページの機体を真似しています。

カウリングを取り付ける前に空気取り入れ口を明けました。形はデザイランドのホームページの機体を真似しています。

補強のため、ベニヤ部品をグラスとエポキシで固めます。グラスに77スプレーを吹いて貼るとほつれません。

補強のため、ベニヤ部品をグラスとエポキシで固めます。グラスに77スプレーを吹いて貼るとほつれません。

ところがエポキシを塗ったら77スプレーの接着が剥がれて大変なことに。仕方ないのでスーパーの袋で養生してヒノキ棒で抑え込みました。

ところがエポキシを塗ったら77スプレーの接着が剥がれて大変なことに。仕方ないのでスーパーの袋で養生してヒノキ棒で抑え込みました。

冬は気温が低くて固まるのに時間がかかりますので、ストーブで保温しました。おかげでカチンカチンに固まりました。カンカンと音がします。

冬は気温が低くて固まるのに時間がかかりますので、ストーブで保温しました。おかげでカチンカチンに固まりました。カンカンと音がします。

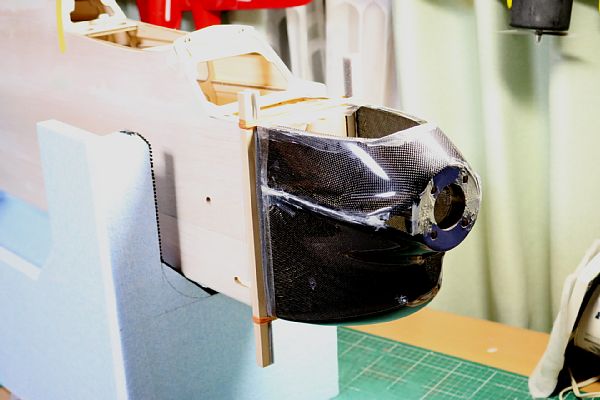

胴体に仮止めしてみると、段差もいい具合にはまりました。

胴体に仮止めしてみると、段差もいい具合にはまりました。

垂直尾翼を取り付けます。Lアングルで胴体と面を揃え、接着剤はエポキシを使いました。

垂直尾翼を取り付けます。Lアングルで胴体と面を揃え、接着剤はエポキシを使いました。

垂直尾翼と胴体に段差が生じましたので、胴体に4mmのバルサを張り付けてサンディング調整しました。

垂直尾翼と胴体に段差が生じましたので、胴体に4mmのバルサを張り付けてサンディング調整しました。

胴体下部のフィンですが、デザイランドの写真を見るとかなり細く削っています。真似をして削ってみましたが、あそこまで削る勇気はありませんでした。

胴体下部のフィンですが、デザイランドの写真を見るとかなり細く削っています。真似をして削ってみましたが、あそこまで削る勇気はありませんでした。

センターに注意してタイトボンドで接着しましたが、微妙に反ってしまい、隙間が空いています。

センターに注意してタイトボンドで接着しましたが、微妙に反ってしまい、隙間が空いています。

隙間にエポキシを擦りこみ、合わせてコーナーに少しRが付くように多めにエポキシを塗りました。

隙間にエポキシを擦りこみ、合わせてコーナーに少しRが付くように多めにエポキシを塗りました。

垂直尾翼の後ろに、ヒンジのVカット部分の部品を接着しました。写真だとわかりづらいですね。

垂直尾翼の後ろに、ヒンジのVカット部分の部品を接着しました。写真だとわかりづらいですね。

翼端版の工作をします。取り付け部分の平面が出ていないため、スクラップバルサを貼って成形しました。

翼端版の工作をします。取り付け部分の平面が出ていないため、スクラップバルサを貼って成形しました。

翼端ブロックを貼り合わせたものを粗削りします。

翼端ブロックを貼り合わせたものを粗削りします。

接着面が小さいため、強度確保のために接着剤はエポキシを使いました。接着剤が固まったので成形しました。

接着面が小さいため、強度確保のために接着剤はエポキシを使いました。接着剤が固まったので成形しました。

接着面が小さいので、ラダーを外してみると弱々しく感じます。ぶつけたら折れそうなので取扱注意ですね。

接着面が小さいので、ラダーを外してみると弱々しく感じます。ぶつけたら折れそうなので取扱注意ですね。

垂直尾翼と胴体の接続部分の形状はコーナーにRを付けるように図面に指示がありますので、スクラップバルサを貼ってパテで成形します。

垂直尾翼と胴体の接続部分の形状はコーナーにRを付けるように図面に指示がありますので、スクラップバルサを貼ってパテで成形します。

滑らかに成形するのは難しいです。削ってはパテを塗って修正の繰り返しですが、なかなかきれいに仕上がりません。

滑らかに成形するのは難しいです。削ってはパテを塗って修正の繰り返しですが、なかなかきれいに仕上がりません。

カウリングの工作に戻ります。サイドのベニヤ板とモーターマウントの接続が穴が開いてたのでエポキシで固めました。今回はマイクロバルーンを混ぜています。

カウリングの工作に戻ります。サイドのベニヤ板とモーターマウントの接続が穴が開いてたのでエポキシで固めました。今回はマイクロバルーンを混ぜています。

よく見ると表面に気泡が見られたのでパテで穴埋めしました。

よく見ると表面に気泡が見られたのでパテで穴埋めしました。

ついにカウリングを胴体に取り付けました。接着剤はエポキシにマイクロバルーンを混ぜたもの。多めに塗ってドライヤーで温めています。

ついにカウリングを胴体に取り付けました。接着剤はエポキシにマイクロバルーンを混ぜたもの。多めに塗ってドライヤーで温めています。

胴体と密着させるために、ヒノキ棒で押さえつけています。よく見ると接着面から接着剤がはみ出てきていますので、押さえは効いているようです。

胴体と密着させるために、ヒノキ棒で押さえつけています。よく見ると接着面から接着剤がはみ出てきていますので、押さえは効いているようです。

はみ出した接着剤をサンディングすると、胴体との段差もなく滑らかになりました。胴体側の重なり部分を削ったのが効いてますね。

はみ出した接着剤をサンディングすると、胴体との段差もなく滑らかになりました。胴体側の重なり部分を削ったのが効いてますね。

カウリングの上の面が段差が生じたので、1mmバルサを貼って段差解消しました。

カウリングの上の面が段差が生じたので、1mmバルサを貼って段差解消しました。

カウリングの下面も段差が生じたのでパテで修正しました。

カウリングの下面も段差が生じたのでパテで修正しました。

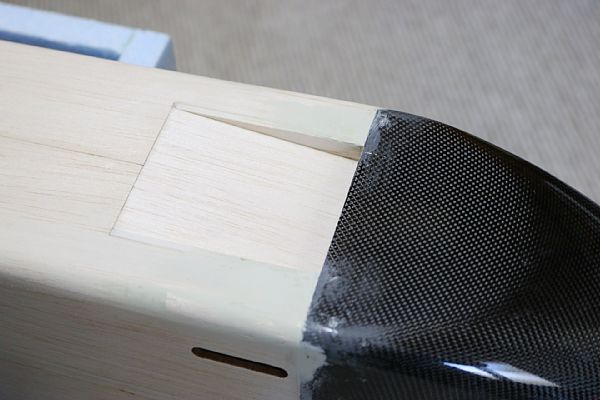

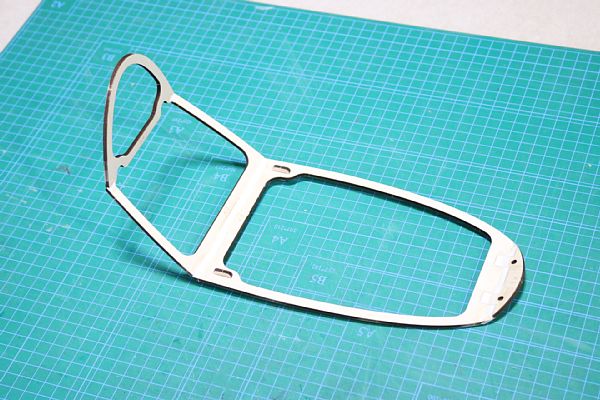

カウリングの工作をします。カウリングの内貼り材K1~K4を胴体に載せて現物合わせします。

カウリングの工作をします。カウリングの内貼り材K1~K4を胴体に載せて現物合わせします。

接着剤がくっつかないようにポリエチレン袋をカットしたもので養生し、エポキシ(マイクロバルーン入り)で接着というか穴埋めします。

接着剤がくっつかないようにポリエチレン袋をカットしたもので養生し、エポキシ(マイクロバルーン入り)で接着というか穴埋めします。

後ろもこんな感じで接着しました。

後ろもこんな感じで接着しました。

こんな感じで出来上がりました。 さて、これをどうやってキャノピーに接着するか?

こんな感じで出来上がりました。 さて、これをどうやってキャノピーに接着するか?

ここからがテクニックですが、エポキシをベニヤの枠にチョン付けしてキャノピーをかぶせます。テープでしっかり押さえつけてエポキシが固まるのを待ちます。

ここからがテクニックですが、エポキシをベニヤの枠にチョン付けしてキャノピーをかぶせます。テープでしっかり押さえつけてエポキシが固まるのを待ちます。

取り外したら、改めてエポキシをベニヤの枠とカーボンの隙間に流し込んで完全に接着します。

取り外したら、改めてエポキシをベニヤの枠とカーボンの隙間に流し込んで完全に接着します。

現物合わせの結果ですが、ご覧のように枠とカーボン若干の段差がありました。

現物合わせの結果ですが、ご覧のように枠とカーボン若干の段差がありました。

少し放置していた水平尾翼の工作をします。まずエレベータを切り離し、ヒンジのVカット部品を接着しました。

少し放置していた水平尾翼の工作をします。まずエレベータを切り離し、ヒンジのVカット部品を接着しました。

翼端ブロックを接着しました。接着がズレないようにバルサ棒で補助しています。

翼端ブロックを接着しました。接着がズレないようにバルサ棒で補助しています。

エレベータは図面に従って斜めにカットしました。

エレベータは図面に従って斜めにカットしました。

斜めにカットした部分に蓋をし、翼端ブロックを接着しました。

斜めにカットした部分に蓋をし、翼端ブロックを接着しました。

水平尾翼根元に補強のベニヤですが、胴体と合わせてみると厚さが足りなかったので2mmバルサを追加しました。

水平尾翼根元に補強のベニヤですが、胴体と合わせてみると厚さが足りなかったので2mmバルサを追加しました。

補強ベニヤや翼端ブロックなどを整形し水平尾翼が完成です。

補強ベニヤや翼端ブロックなどを整形し水平尾翼が完成です。

ここで仮組してみました。でかいです!70クラスってうそでしょ?

ここで仮組してみました。でかいです!70クラスってうそでしょ?

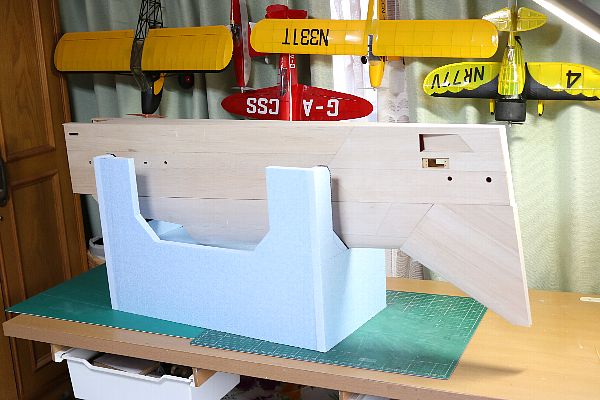

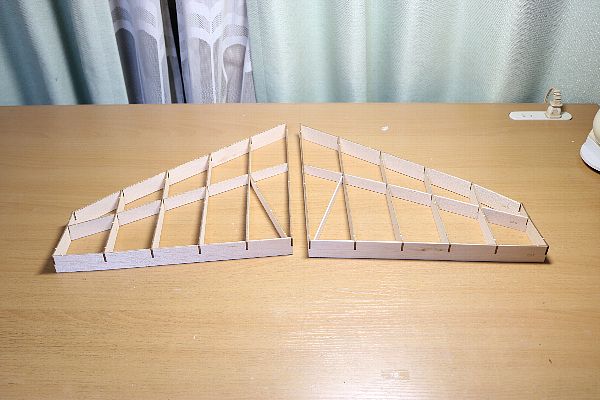

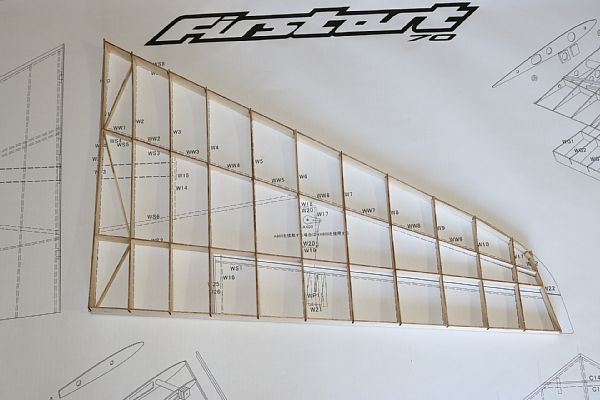

主翼の製作を始めます。まずは組立治具から。図面の上でLアングルで直線と直角を出しながら組み立てました。斜めは補強で入れました。

主翼の製作を始めます。まずは組立治具から。図面の上でLアングルで直線と直角を出しながら組み立てました。斜めは補強で入れました。

組立はプランク材の貼り合わせから始めます。4枚あります。

組立はプランク材の貼り合わせから始めます。4枚あります。

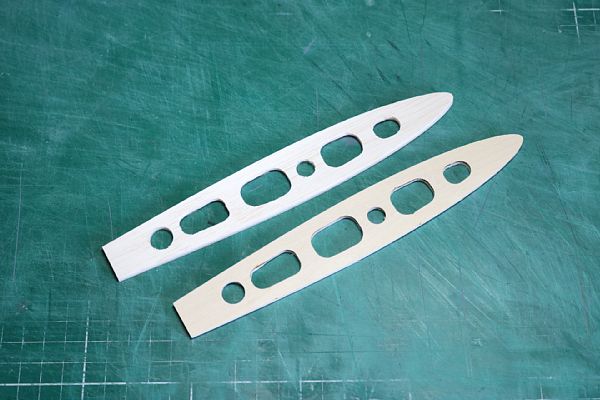

組立に先立ち、3番目のリブにかんざし受けのベニヤを貼りました。

組立に先立ち、3番目のリブにかんざし受けのベニヤを貼りました。

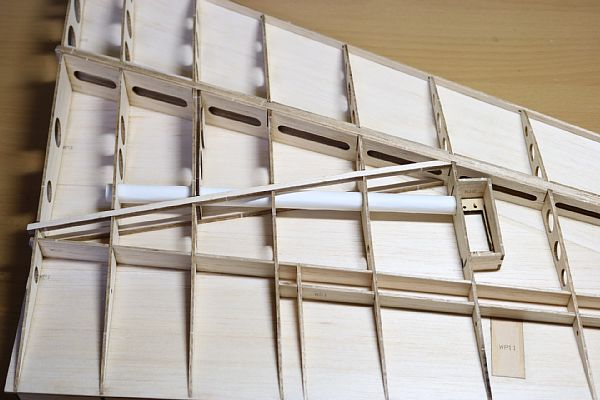

プランク材にはリブの位置を図面から書き写し、それに合わせてリブやスパーを並べていきました。この時点では接着はしていません。

プランク材にはリブの位置を図面から書き写し、それに合わせてリブやスパーを並べていきました。この時点では接着はしていません。

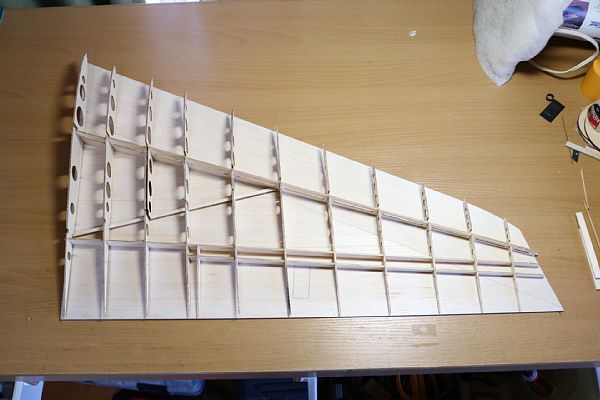

治具の上に乗せて重石をして(写真では取ってしまってますが)、位置を確認しながらリブやスパーを接着していきます。

治具の上に乗せて重石をして(写真では取ってしまってますが)、位置を確認しながらリブやスパーを接着していきます。

エルロンサーボは指定の部品ではありませんのでサーボベッドを新しく作りました。

エルロンサーボは指定の部品ではありませんのでサーボベッドを新しく作りました。

そして所定の位置に組み込みました。

そして所定の位置に組み込みました。

サーボリードを通す紙筒を取り付けました。

サーボリードを通す紙筒を取り付けました。

ウエブ材を取り付けました。

ウエブ材を取り付けました。

サーボホーンの受け台を取り付けました。

サーボホーンの受け台を取り付けました。

かんざし受けのパイプの位置合わせも良く分らないやり方の一つです。ベニヤリブにダウエルを仮止めして、かんざしの位置合わせとしました。

かんざし受けのパイプの位置合わせも良く分らないやり方の一つです。ベニヤリブにダウエルを仮止めして、かんざしの位置合わせとしました。

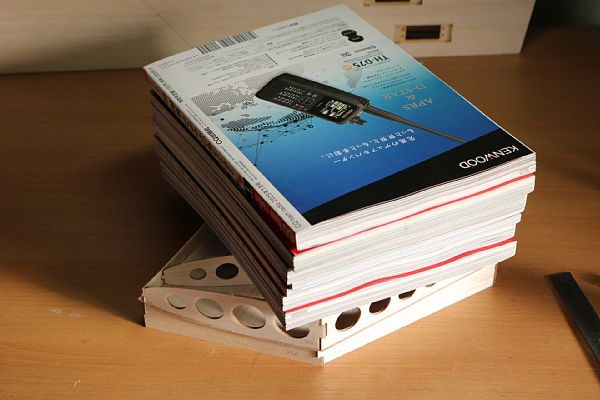

主翼内の組立が終わったので上面のプランクをしました。接着剤はタイトボンドを使用し、大量の雑誌を重石に積んで乾燥を待ちます。

主翼内の組立が終わったので上面のプランクをしました。接着剤はタイトボンドを使用し、大量の雑誌を重石に積んで乾燥を待ちます。

主翼を胴体に仮止めしてみると、かなり大きく隙間が空いています。胴体の微妙なカーブに主翼を合わせなければなりません。

主翼を胴体に仮止めしてみると、かなり大きく隙間が空いています。胴体の微妙なカーブに主翼を合わせなければなりません。

プランクを削ったり、隙間を埋めるスクラップ材を貼ったりして修正しました。こんな作業を数回繰り返しています。

プランクを削ったり、隙間を埋めるスクラップ材を貼ったりして修正しました。こんな作業を数回繰り返しています。

最終的にこれくらいにまで追い込むことができました。

最終的にこれくらいにまで追い込むことができました。

ここで前縁材を貼りました。この後、翼型に削ります。

ここで前縁材を貼りました。この後、翼型に削ります。

根元部分にベニヤリブを貼る準備が出来ました。強度が必要なのでエポキシにマイクロバルーンを混ぜて使います。

根元部分にベニヤリブを貼る準備が出来ました。強度が必要なのでエポキシにマイクロバルーンを混ぜて使います。

胴体を寝かし、かんざしを挿して位置決めして接着剤を塗った主翼を挿します。接着剤が付かないように胴体にはポリ袋で養生しています。

胴体を寝かし、かんざしを挿して位置決めして接着剤を塗った主翼を挿します。接着剤が付かないように胴体にはポリ袋で養生しています。

ベニヤリブがきれいに接着できました。

ベニヤリブがきれいに接着できました。

胴体に取り付けてみると、ご覧のようにぴったり隙間なく取付られます。

胴体に取り付けてみると、ご覧のようにぴったり隙間なく取付られます。

翼端版を取り付けました。エルロンで分かれるのですが、ここでは無視して接着しています。

翼端版を取り付けました。エルロンで分かれるのですが、ここでは無視して接着しています。

きれいにサンディングしました。

きれいにサンディングしました。

エルロンを切り出します。図面から切断位置を写し、カッターとOLFAのこぎりで切断しました。

エルロンを切り出します。図面から切断位置を写し、カッターとOLFAのこぎりで切断しました。

切断面をきれいにサンディングしてVカット材を貼りました。

切断面をきれいにサンディングしてVカット材を貼りました。

Vカット材をきれいにサンディングすればエルロン加工は終了です。

Vカット材をきれいにサンディングすればエルロン加工は終了です。

エルロンサーボの穴を開ければ主翼の工作は終了です。

エルロンサーボの穴を開ければ主翼の工作は終了です。

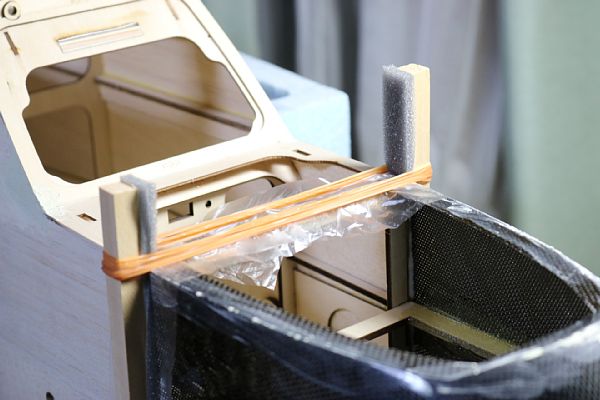

やり残していたカナライザーの左右接合の補強をしました。グラスシートにエポキシを塗ってポリ袋で養生し、スポンジで抑え込みます。

やり残していたカナライザーの左右接合の補強をしました。グラスシートにエポキシを塗ってポリ袋で養生し、スポンジで抑え込みます。

きれいに接着できました。ちょっとやりすぎな気もしますけどね。

きれいに接着できました。ちょっとやりすぎな気もしますけどね。

モーターの振動防止のためリヤサポートを使います。専用設計ではないので少し隙間が開いてしまいますので、エポキシで埋めましょう。

モーターの振動防止のためリヤサポートを使います。専用設計ではないので少し隙間が開いてしまいますので、エポキシで埋めましょう。

リヤサポートをマイクロバルーンを混ぜたエポキシで接着しました。たっぷり塗ってガッチリ固定しました。

リヤサポートをマイクロバルーンを混ぜたエポキシで接着しました。たっぷり塗ってガッチリ固定しました。

スパッツを脚に取り付けました。フライトホビーの専用パーツだとシリコンチューブを入れるのですが、スペース不足で省略してます。ブレーキなの?

スパッツを脚に取り付けました。フライトホビーの専用パーツだとシリコンチューブを入れるのですが、スペース不足で省略してます。ブレーキなの?

脚は胴体にM3ネジ3本で固定します。

脚は胴体にM3ネジ3本で固定します。

やり残した工作です。カウリングの補強に、ヒノキの三角材をエポキシで貼りました。

やり残した工作です。カウリングの補強に、ヒノキの三角材をエポキシで貼りました。

少し早いですが、翼のカバーを作りました。主翼、水平尾翼、カナライザー用があります。

少し早いですが、翼のカバーを作りました。主翼、水平尾翼、カナライザー用があります。

キャノピーラッチを取り付けました。

キャノピーラッチを取り付けました。

胴体側の受けの穴です。少し胴体に押し付けるように穴の位置を調整しました。

胴体側の受けの穴です。少し胴体に押し付けるように穴の位置を調整しました。

木地完になりました。

木地完になりました。

真正面から

真正面から

真後ろから

真後ろから

真横から。すごいボリュームです。

真横から。すごいボリュームです。

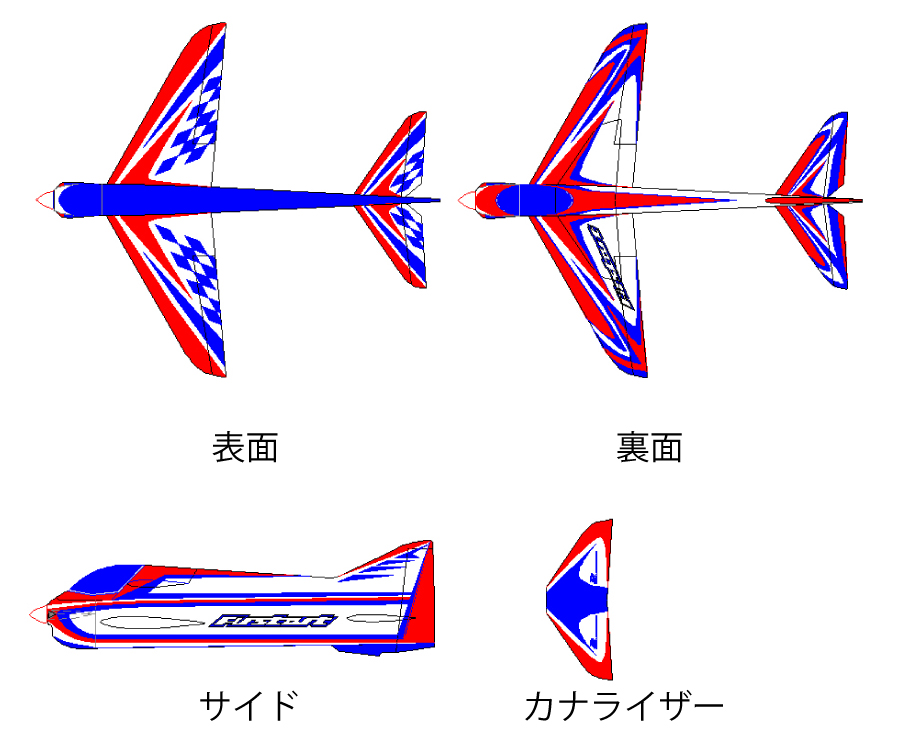

カラーデザインを検討します。オリジナルは非常に複雑で色数も多く、完全にコピーするのは大変です。

しかも、フィルム仕上げですので色も限られますから、どう省略するか?考えましょう。

表面

表面

製品ラインナップ

しかも、フィルム仕上げですので色も限られますから、どう省略するか?考えましょう。